Difícil estimar o número de indígenas que existiam nas terras que atualmente conhecemos como território brasileiro. Estudos apontam para uma população entre 2 e 4 milhões e mais de mil povos, sendo que o número mais aceito atualmente é de 2,4 milhões quando da chegada dos portugueses em 1500. Portanto, o espaço da colônia Brasil não era um vazio demográfico. Aqui vivia uma população superior a muitas nações europeias, inclusive Portugal que tinha uma população estimada em 1,4 milhão em 1498. Todavia, o extermínio reduzira a população originária à 800 mil em 1570. Conforme o censo do IBGE de 2010, a população originária atual é de cerca de 900 mil pessoas.

No Estado de Mato Grosso do Sul ainda resistem várias etnias dos povos originários: “São mais de 35 mil pessoas vivendo em diversos pontos do Estado e pertencentes aos povos Terena, Kinikinau, Guarani Kaiowá, Guaraní Nhandeva, Guató, Kamba e Ofaié” (DUTRA, 1991, p.6).

O histórico populacional dos Ofaié sintetiza o longo processo de extermínio, desterritorialização e de imposição cultural na relação assimétrica iniciada com a chegada dos europeus em 1500. Nos relatos seiscentistas e setecentistas, os indígenas Ofaié são inseridos na nação Chavante e na maioria das vezes confundidos com os Chavante Akuén e os Chavante Oti. De acordo com o viajante Hércules Florence (1941, p.21), chamam-se Chavantes todos os índios que aparecem na parte ocidental da Província de São Paulo e para lá do Tietê.

Segundo Dutra (2011, p.105), a primeira referência oficial que assinala a presença dos Ofaié na margem direita do rio Paraná em um período mais recuado é a registrada no Mapa etnográfico do Brasil, organizado por João Américo Peret em 1710. Em 1848 no Itinerário de Joaquim Francisco Lopes, é revelada a melhor rota de exploração entre a Província de São Paulo e a de Mato Grosso pelo Rio Paraguai, fazendo referência aos indígenas além do Paranapanema, chamados de “selvagens da nação Chavante”. Em 1907, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo faz referência aos indígenas Ofaié na exploração do rio do Peixe, afluente esquerdo do alto Paraná. Nessa ocasião, os indígenas chegaram a travar um encontro armado com o grupo da Comissão Geográfica.

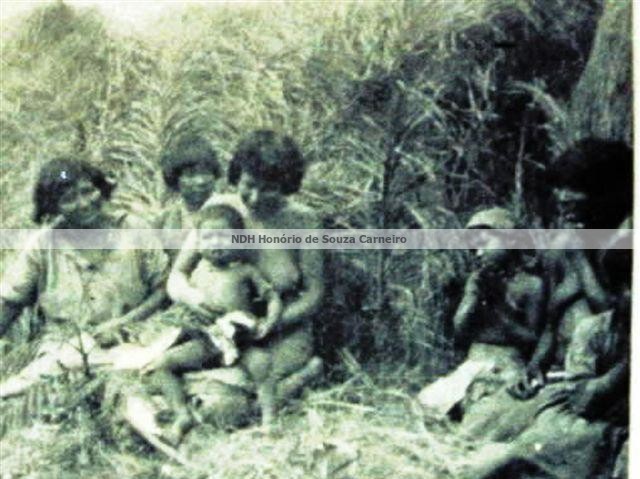

Os contatos continuaram em 1909, quando o geólogo Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, em sua obra Oeste de São Paulo Sul de Mato Grosso: Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, lamenta não haver podido recolher entre os indígenas pelo menos um vocabulário para classificação linguística do grupo que ali encontrou. A localização mais completa é formada por Curt Nimuendajú: ao norte, dividindo suas terras com a nação Kayapó Meridional, que habitava o Sertão de Camapuã, no alto Inhanduí, e também nas cabeceiras dos rios Pardo e Verde. Conforme narrativa do recém falecido cacique Ataíde Xehitâ-ha “viviam espalhados por todo o canto do Mato Grosso do Sul. O Ofaié vivia na maior felicidade. Sem proteção vivemos por longos anos”. Sobreviviam da caça, da pesca e também da coleta de frutas e mel, daí a denominação de “povo do mel”.

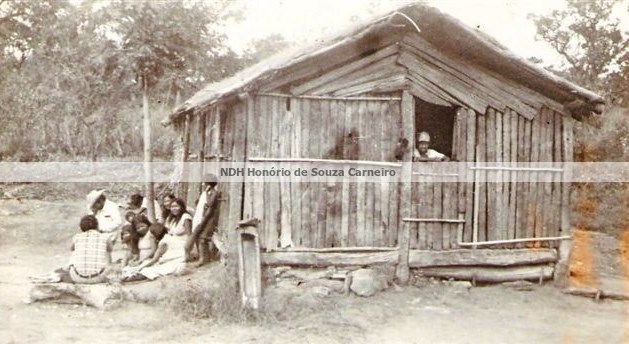

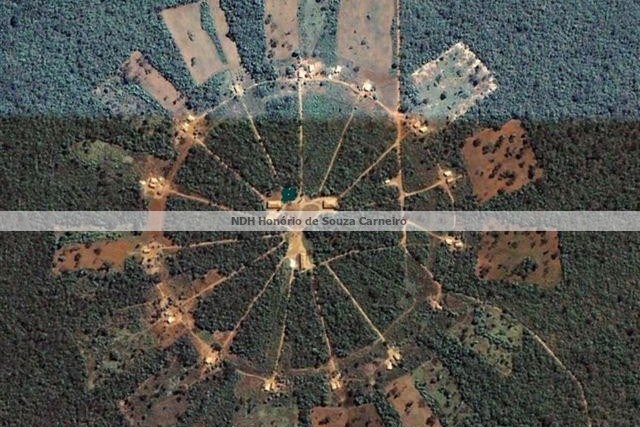

Os Ofaié preferiam construir seus acampamentos sempre à beira dos rios, em pequenos grupos e se deslocavam constantemente renovando as áreas de cultura, caça e pesca, mantendo assim um ciclo de sustentabilidade e preservação da terra. Construíam suas casas com troncos de árvores e as cobriam com folhas de sapé e de palmeiras. Suas casas tinham formato circular e formavam um grande pátio no centro da aldeia, onde eram realizadas as danças e jogos pertencentes aos seus costumes. O trabalho na aldeia era dividido entre homens e mulheres, de acordo com a idade e o tipo de tarefa. Os homens jovens eram responsáveis pela caça e jogos esportivos e os velhos cuidavam da lenha cortada que trazida do mato. Com essa lenha, eles faziam suas casas, os arcos e as flechas, além de utilizá-las para construir as fogueiras para se aquecerem nas noites frias. As mulheres, inclusive as jovens, realizavam os trabalhos caseiros além de colherem as frutas e o mel silvestre. Também preparavam as fibras utilizadas na confecção das cordas dos arcos e na confecção de suas roupas. Parte dessa cultura constituída a partir do trabalho na relação com a natureza, ainda é preservada.

A historiografia oficial nunca deu maiores espaços ao homem autóctone brasileiro, o que contribuiu para que a etnia Ofaié permanecesse no anonimato durante um longo período da história (DUTRA, 2011, p.23). No entanto a trajetória dos Ofaié foi marcada por uma longa história de resistência e deslocamentos em busca de terras que possibilitassem a subsistência da comunidade.

Os caminhos percorridos pelos Ofaié no decorrer de sua história foram longos, cheios de obstáculos, envoltos a violência, perseguições e genocídio, o que fez com que a população Ofaié fosse reduzida drasticamente em um curto período de tempo. Na década de 1950, o antropólogo Darcy Ribeiro e a FUNAI deram como extinta a etnia Ofaié, no entanto, cerca de 20 anos mais tarde foi “redescoberto” um grupo de 24 pessoas próximo a cidade de Brasilândia. Essas pessoas acabaram sendo transferidas pela FUNAI, em 1978, para a Reserva Kadiwéu, situada no município de Porto Murtinho-MS. O grupo que foi transferido de Brasilândia, como conta Ataíde Xehitâ-ha, após a longa viagem até as terras da região de Bodoquena, não recebeu a assistência prometida pela instituição. Não havia casas, comida e ferramentas para subsistência. O Grupo dividia território com posseiros, e sem auxílio governamental, passaram a trabalhar em fazendas.

No início dos anos de 1980, a situação na área da Reserva se agravou com casos de violência e abuso de poder:

Em 1985, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA retirou os posseiros, num total de seis mil famílias, das terras da Reserva. Os Ofayé e alguns Guarani Kaiowá permaneceram na área, porém a contragosto dos Kadiwéu. A FUNAI abandonou o Posto de Vigilância após a decisão do INCRA e, de acordo com Ataíde, os Kadiwéu começaram a perseguir os Ofayé para expulsá-los da Reserva e liberar a área para contratar o arrendamento com os fazendeiros. (BORGONHA, 2006, p.60)

No ano de 1987 eles retornam às suas terras de origem, na cidade de Brasilândia, uma longa caminhada de mais de 600 km. Em Brasilândia dispersaram-se entre as fazendas na busca por trabalho.

Em 1987, enquanto aguardavam as providências do Governo Federal para a regularização de uma área, os Ofaié conseguiram a autorização para ocupar provisoriamente uma faixa de terra nas margens do Rio Paraná. Essa área foi obtida por um contrato de arrendamento cedido por um fazendeiro até que a região fosse inundada pela Usina de Porto Primavera. Em 1991 conseguiram nova área com o proprietário da mesma fazenda, em contrato de comodato por mais oito anos até o alagamento da região pela barragem de Porto Primavera, previsto para o ano de 1995. Ainda no ano de 1991 a FUNAI deu início ao processo de identificação e demarcação do território tradicional Ofaié, concluído em 1992, entretanto, a proprietária da fazenda que abarcava os limites da área demarcada requereu a suspensão da portaria, situação que aguarda decisão final até os dias atuais.

Em 1994 a CESP garantiu uma área de 484 hectares, “estabelecendo no convênio a implantação de infra-estrutura para habitação, saúde e educação, bem como assistência técnica, por um período de cinco anos, em atividades de enriquecimento florestal, piscicultura, agricultura, pecuária e apicultura, visando à auto-sustentação do grupo” (BORGONHA, 2006, p.66). Em 1997 o grupo foi oficialmente transferido para a área, no mesmo ano a CESP solicitou o encerramento do convênio, alegando que a FUNAI não estaria repassando os projetos para serem implantados na Reserva.

Em 2002 os Ofaié adquiriram 660 hectares, antecipando a negociação da área que estava sub judice. O governo do Estado de Mato Grosso do Sul ficou encarregado de dar suporte técnico aos projetos de agricultura, pecuária, piscicultura e apicultura. Todos os recursos financeiros passaram a ser gerenciados pela Associação Indígena da aldeia, criada em 1991 para este fim.

No tempo presente, os Ofaié residem na Aldeia Enodi, próximo a cidade de Brasilândia-MS em duas áreas: a primeira sendo o “centro” da comunidade, de 484 hectares, onde a maioria reside, e a segunda área correspondente a 1.937 hectares identificados pela Funai como território tradicional Ofaié e que se encontra ocupada pelos indígenas enquanto aguardam a demarcação. Entre os moradores da área indígena, 45 pessoas são Ofaié, 19 são filhos de um indivíduo Ofayé com um indivíduo Guarani, 7 são filhos de um indivíduo Ofayé com um indivíduo não-índio e os demais se consideram filhos de pai e mãe Ofaié; 26 pessoas são Guarani (entre elas há Guarani Kaiowá e Guarani Nhandeva) e 4 pessoas são não-indígenas. As distintas identidades aparecem bem marcadas no convívio e na co-residência, distinção também presente em seus discursos de auto-afirmação étnica. (BORGONHA, 2006. p. 70)

Os Ofaié vivem hoje de forma bem diferente da maneira que viviam a cem ou mais anos atrás, mas de forma alguma isso significa que deixaram de ser indígenas ou são menos indígenas do que antes. Atualmente restam somente cinco falantes da língua Ofaié, e isso se deve ao histórico de desterritorialização, genocídio e etnocídio.

Preservar fontes escrita, oral, imagética e audiovisual dos e sobre os Ofaié contribui para a permanência da resistência dessa comunidade.

REFERÊNCIAS

BORGONHA, Mirtes Cristiane. História e Etnografia Ofayé: Estudo sobre um grupo indígena do Centro-Oeste brasileiro. Dissertação de Mestrado em Antropologia, UFSC, 2006.

DUTRA, Carlos Alberto dos Santos. Ofaié, o povo do mel. Campo Grande-MS: CIMI-MS, 1991.

_________________. O território Ofaié: pelos caminhos da história. Campo Grande-MS: FCMS/Life Editora, 2011.

FLORENCE, Hércules. Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas (1825 a 1829). Trad. Visconde de Taunay. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1941.

OLIVEIRA, João Pacheco de. “Os indígenas na fundação da colônia: uma abordagem crítica”. In: FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil colonial: volume 1 (ca. 1443 – ca. 1580). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, pp.167-228.